我市多措并舉保障糧食安全生產

筑牢糧食“責任田” 扎牢百姓“糧袋子”

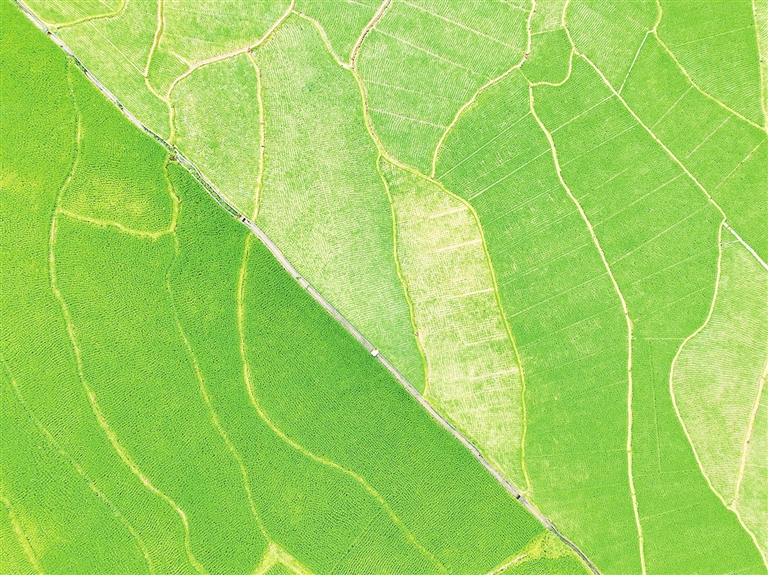

■龍川縣上坪鎮石湖村稻田

■文:本報記者 王亞嬌 梁驅遠

■圖:本報記者 黃贊福

夏至,龍川縣上坪鎮石湖村的早稻禾苗長勢旺盛,在微風吹拂下,綠浪翻滾。

省第十三次黨代會報告提出,堅決守住糧食安全底線,確保重要農產品有效供給。河源作為農業大市,不斷筑牢糧食安全根基,運用全產業鏈、工業化的思維推動農業發展,大力推進設施農業、規模農業、品牌農業建設,全力抓好糧食生產,持續穩定糧食播種面積和產量,提高大豆種植面積,有效保障農民種糧收益,力爭實現今年糧食播種面積、產量“雙增長”。

嚴守耕地紅線

抓緊抓牢糧食生產

保耕地紅線就是保糧食安全的生命線。省黨代會報告提出,要牢牢守住耕地紅線,加強高標準農田建設,推進灌區現代化改造。

“這里的50畝土地之前種的是油菜,春季種上了水稻,目前長勢不錯。”和平縣合和農業開發有限公司負責人陳月潮說。

陳月潮所說的50畝土地,曾是一片水澤,之前的承包商不僅擅自違法改變耕地性質,建起了水產養殖場,而且對當地生態環境造成了一定污染。“當時通過耕地衛片系統觀察到這塊地可能存在違法違規占用耕地后,便立即前往實地核實,在確認事實的情況下,責令其于2021年11月底完成土地平整,恢復土地原種植條件。”和平縣自然資源局副局長刁軍輝說。

糧安天下,地為根基。據市自然資源局耕地保護監督科相關負責人介紹,為嚴守耕地保護紅線,2022年,我市堅決履行耕地保護目標責任,采取“長牙齒”的硬措施,堅決落實最嚴格的耕地保護制度,嚴格整改,堅決制止耕地“非農化”和防止耕地“非糧化”行為。

保障糧食安全,關鍵是要保障糧食生產能力。高標準農田一頭連著糧食安全,一頭連著農民收益。2021年,我市高標準農田建設任務按時完成,市農業農村局相關負責人表示,將持續推進農田整治提升攻堅行動,以落實地力培肥、土壤改良等措施為主要抓手,突出抓好耕地質量提升。同時,我市正在謀劃加快推進河源燈塔盆地國家農高區大型灌區建設,把目前缺水的耕地恢復成為水田,爭取墾造更多的水田,確保完成全年糧食生產任務。

提升生產效能

推進農業生產現代化

今年春耕時節,農用無人機、無人駕駛拖拉機、旋耕機等現代農機設備在紫金縣鳳安鎮下石村繁忙勞作。如今,禾苗已到揚花期,放眼望去,綠油油一片,很是喜人。

藏糧于地,藏糧于技。近年來,我市把提升農業生產效能擺在更加突出位置,重點推進現代化農業生產“三大工程”(大力推動農業生產機械化、大力推動農業生產工廠化、大力推動農業生產設施化)。此舉不僅可以解決勞動力缺乏等問題,還減輕了農民的勞動強度,推進我市向農業生產現代化大步邁進。

中國工程院院士、華南農業大學教授羅錫文表示,機器插秧效率高、路線直、行距均勻,插秧效果更好。“無人農場是發展智慧農業和推進現代農業的重要途徑,用先進的科學技術指導農業生產,大力推動農業機械化、智能化,將給農業高質量發展插上翅膀。”羅錫文說。

種子是農業的“芯片”,是農業發展的命脈、是確保國家糧食安全的基石。近日,搭載神舟十三號飛船的花生、絲苗米和紫云英3個航天育種材料在河源完成交接。這些種子將在東源縣柳城鎮萬畝無人智慧農場進行世代培育。航天育種材料在我市培育,標志著我市種業產業發展進入航天育種時代。

省黨代會提出,要深入實施“粵強種芯”工程,深入踐行大食物觀,把種子牢牢攥在自己手里。市農業農村局負責人表示,將以市場需求為導向,突出良種良法配套、農機農藝融合,促進糧食穩產增產,推動全市農業產業高質量發展。

落實補貼政策

保障農民種糧收益

“這是村里買的收割機,除去政策補貼,村里還花了幾萬元。”東源縣義合鎮中洞村黨支部書記繆定森說,這種收割機可以收割水稻,也可以收割小麥等農作物,農閑時還可以租借出去賺錢。

今年3月底,中洞村種植的190畝“華糯1號”,就是利用這臺收割機收割的,節省了很多人力。繆定森表示,今年村里已流轉了600畝土地給企業,將實行三造種植。

我市是廣東省糧食生產大市,2021年,我市耕地面積在全省排名第七,糧食產量排名第六。

政策保障有利于培育農業發展新動能,激發農戶種植熱情。“一直以來,農業農村部門嚴格落實耕地地力保護補貼、實際種糧農民一次性補貼等補貼政策,有效應對今年以來化肥、農藥、柴油等農資價格飛漲的影響,保障種糧效益。”市農業農村局相關負責人說。

近日,省農業農村廳、中石化廣東分公司、中石油廣東分公司聯合在全省開展免費辦卡、優先加油、提供優惠供應服務等。對此,市農業農村局迅速將信息傳遞到農業龍頭企業、種植大戶以及農民,讓他們及時掌握有關信息,享受政策福利。

接下來,我市將繼續推廣稻稻麥、稻稻菜、稻稻薯、稻稻油、稻稻豆等多種模式進行三造種植,努力增加種糧面積,千方百計提高糧食綜合生產能力。持續強化責任擔當,鞏固撂荒耕地復耕成果,動員農戶自主復耕,鼓勵種糧大戶和企業流轉耕地復耕,全力實現復耕長期化,筑牢糧食生產“責任田”,扎牢百姓的“糧袋子”。