連平人民紀念了他數百年

——連平建州第一人牟應受 下

■貴州省安順市西秀區鷂子巖牟市輝先生提供的民國三十年所修的《牟氏家譜》,記載牟應受事跡,原載公眾號《文化安順》,2023年12月4日。

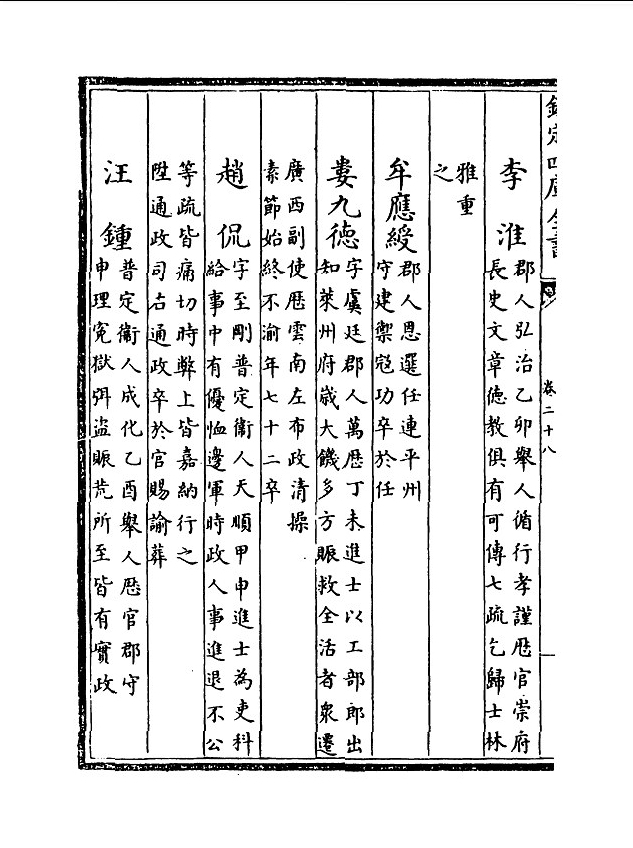

■《貴州通志》卷二十八,關于牟應受的記載。

首任知州牟應受,讓連平人民記在心里,一直記了近400年,而且還將世世代代繼續銘記下去。人們通過祭祀、地名沿用、事跡傳頌等方式,將牟應受的精神融入地方文化基因,形成了一種代際傳承的“集體記憶”。牟應受之所以被連平人民長久紀念,既因其作為“開州之祖”的奠基性貢獻,也因其德政惠民、清廉勤勉的個人品格。他對草萊未辟的連平的治理,不僅改變了連平的物質面貌,更塑造了地方文化基因,成為連平歷史記憶的核心符號。

這種持續數百年的紀念,體現了連平人民“滴水之恩,涌泉相報”的樸素道德觀。這種感恩并非僅對個人,更是對造福一方者的集體性回饋,體現了民間社會的道義傳統。這不僅是一種歷史記憶的延續,更是一種文化精神的傳承與價值認同的凝聚,折射出連平人民知恩重義、崇文尚德、堅守傳統、包容共融的精神特質。

1

鞠躬盡瘁,開山功第一

在連平工作期間,牟應受主持了州城建設、土地丈量、賦稅制定等基礎性工作。他修筑道路、規劃城市布局,將原本僅有“數十茅舍”的荒蕪之地發展為初具規模的州治,其城市規劃理念至今仍能從清代地圖中窺見痕跡。他以“正己、率物、輕賦、省刑”為施政綱領,減輕賦稅、發展農業、興修水利,使連平從戰亂后的凋敝中恢復生機。他組織挖井解決飲水問題,推廣山塘水陂以促進農業生產,提升民眾的生活水平。他興辦教育,親自教授《詩》《禮》,吸引四方學者,推動了當地文化發展。他將原本分屬多縣的邊陲之地整合為連平州,并通過政策促進漢族與畬族和睦共處,形成了穩定的社會結構。這種歷史記憶成為連平人民文化歸屬感和家鄉認同感的重要來源。

這些工作極重要、極繁雜,本報3月16日頭版已作較詳細介紹。牟應受寫過一些詩,其中有一些就談及自己的工作狀態,如《圣跡巖》其一云:“瘁極那堪清隴畝,愁深猶喜漱飛泉。”“瘁極”,當是他持續高強度工作狀態的概括。

牟應受知道自己的工作將為連平奠定后世發展的基礎,他寫道:“試問開山功第一,幾時勒石燕然峰”,儒者積極用世的精神躍然紙上。在這種為人民謀福祉的事業中,牟應受是頗有成就感的,他在《公署》一詩中寫道:“百雉方新似玉磐,巖疆初見漢時冠。”在自己的努力之下,這個偏僻荒蕪之地,終于有了中原衣冠之鄉的雛形了。他欣慰地認為“補天莫道成疑史,煉石功程此兆端”,個人的價值追求與社會的價值呈現達成了完美的統一。然而,在這“瘁極”的工作中,他得不到足夠的休息(夜眠竹簟供屏帳,露處藜羹當幾筵),營養也跟不上(涼薄菜羹惟我適,洪荒味色與誰餐;深山月更朗,野菽味偏奇),這給他的健康帶來了極大的傷害,在任僅僅4年之后,他就鞠躬盡瘁,與世長辭了。

明崇禎十二年(1639年),積勞成疾的牟應受卒于任上,去世時僅剩一套破舊的五品官服,喪葬費用也由鄉民籌集得來。悲痛的鄉民將他葬于連平州城城北馬口頭嶺。

牟應受的清廉、勤政、實施惠民政策,成為連平人民心中良官的標桿。

2

生前已刻木主受祀

死后州治更名元善

時方開創,連平州治澤未深,牟應受宵衣旰食,盡力打下基礎。鄉民看在眼里,記在心上,十分感恩。

一天,牟應受得知人們在九峰庵前堂供奉自己木刻雕像時,馬上叫鄉民們撤去。青史留名,勒碑在老百姓心中,是很多為官者的動力與追求,但牟應受并不接受。他寫詩說:“人生泡影任飄揚,刻木何須位上方。掛礙尚存非彼岸,貪嗔凈盡始升堂。虛生明處誰能解,色即空兮我自詳。若論居官真不朽,一腔忠愛與天長。”人生如夢幻泡影,何必有太多羈絆之物。要說做官做到永遠被人所紀念,那么,有一腔的忠君愛國愛民之心就夠了。

連平鄉民聽說牟爺不許再供奉木像,只得表面上按要求撤了,私下里卻把木像藏到民間樓閣內。牟應受去世二三十年后,人們又將這個木像請了出來,供奉在牟爺祠內。

后世官方將牟應受列入“名宦祠”,官方與民間共同推崇他的德政。

牟應受字“元善”,連平人民將州治所在地(今連平縣城)更名為“元善鎮”,以此永久紀念其功績。這一名稱沿用至今,成為連平歷史的重要符號。牟應受的事跡被寫入地方志、詩歌及民間傳說中,是連平人不可磨滅的鄉土文化記憶。

3

牟爺祠三四百年香火不絕

康熙二年(1663年),連平鄉民自發籌錢,于州城城北為牟應受建起一間祠堂,并迎奉原九峰庵牟應受木刻像置于祠內。該祠名牟公祠,人們又叫它牟爺祠,至今已有近400年歷史,香火不斷,成為當地重要的文化象征。這一行為直接體現了連平民眾對他的感恩與敬仰。

牟應受成了后來到任連平地方行政長官的榜樣。康熙十九年(1680年),遼東籍連平知州佟國瑞對牟公倍加尊崇,與州官士民一起將牟公祠擴大修葺,并親作《牟公祠堂記》,里面說道,不僅連平人民愛戴他而思念他的功德,即使是后來到連平做官的,也沒有不聽牟爺事跡不想見其人的。“余承乏斯州,士民已構堂于治北,歲以春秋戊日,必登其堂祭之。而祠之基址褊小,規模湫隘。丙寅春,允士庶之請,捐俸而勷其工,廣大其基址,宏儼其規模,一時輝煌顯耀,于以祀公于千百年而不替云。”

佟國瑞在《牟公祠堂記》中寫道:“有功于國家則祀之,德普乎斯民則祝之。良由惠澤在人,后人思慕之極,廟以食之,尸而祀之,趨蹌恐后,祭拜于不已者,皆明德之所以薦馨也。”真心為國為民者,國不忘,民亦不忘。

牟應受死后約80年時,康熙五十七年(1718年),廣東巡撫、閩浙總督朱宏祚率領隨從官員親到牟公祠祭祀,對牟公手辟草萊,啟宇斯土,公忠為國、惠澤于民的德行極為尊崇,為之豎碑鐫文,并下達應宜崇祀之令,希望人們對牟公祠的守護、崇祀世代相傳下去。

入清之后,連平“易樸陃而文明”“衣冠之英輩出,甲乙之科繼起”,這與牟應受“辟土啟疆、鼓舞招徠,振興流俗、昌明學校”的措施分不開,因此,一批文人學士發起成立“牟公祠聚元會”,商定每年八月初二(牟應受誕辰日)舉行祭祀活動,以緬懷牟應受。后來,“牟公祠聚元會”成了約定俗成的民間廟會,不僅文士,普通民眾也踴躍赴會,前往瞻仰致敬。

2001年,牟爺祠在原址重建,成為連平重要的歷史地標。

牟公祠于康熙二十六年(1687年)、雍正四年(1726年)進行了修葺。民國二十五年(1936年)再次重修,后被拆毀。因牟應受功績巨大,社會各界景仰愛戴,自1992年起,人們又自發捐資重建牟爺祠,占地近千平方米,香火不斷,常有百姓前往祭祀。牟爺祠在瓦背街,與一般祠堂不同,大殿為官衙模樣,有“衙役”分立左右。

牟爺祠歷經明、清、民國至現代,多次損毀又重建(如2001年原址重建),香火綿延不絕。雖然跨越朝代更迭、社會變遷,連平人民仍在堅持紀念牟公。

4

繼室韓氏千里扶櫬返鄉守節60余年

牟應受曾在詩中多次思念貴州老家,但他不會料到,他是那樣快地永遠回不了故鄉了。他病逝那年,繼室韓氏(貴州安順府人)才18歲。牟應受知自己行將不起,憐她年少且無子,便留下遺言,讓她改嫁。牟應受去世后,韓氏扶著他的靈柩回到了貴州老家,葬于牛塘坡。據《牟氏家譜》載,牛塘坡位于夏官屯(今貴州安順市西秀區七眼橋鎮九龍屯村夏官屯組),牟氏族人相傳,葬于此地的是牟應受衣冠冢。另據載,牟應受葬在連平城北馬口頭嶺,但今已無法找到確切位置。

韓氏的婆婆、牟應受的母親遵循牟應受的遺言,想要讓韓氏改嫁,但韓氏堅決不同意。有人甚至想用權勢來強迫她,韓氏就毀容斷發,以死相抗,最終才避免了被強迫改嫁。她撫養了牟應受的嫡子牟呈鼎,但牟呈鼎不幸早夭,于是她又繼續撫養孫子牟國寶,這樣過了六十多年。后來,她的事跡得到了朝廷的表彰。

5

連平、貴州人一同找尋牟爺的出生原點——貴州安順

在積勞成疾的日子里,牟應受的思鄉之情愈發濃烈。他走過多次連平內莞猴子嶺一帶,在那幽深山徑中,他經常想到了同是山區的貴州家鄉大山:“謾夸五馬度間關,愁聽猿聲不可攀。呼吸青天惟咫尺,凝眸何處是黔山。”他曾覺得自己的病體恐怕不能撐太久了,大約曾上過疏辭官歸里:“君恩猶未報,據病轉相催。兩上陳情表,家園夢里回。”

他的家鄉,也只能在夢里回了。“愿輸全力對維元”的他,終于力竭,卒于連平。

牟應受的家鄉究竟在哪呢?《廣東通志》卷四十載:“應受,貴筑人,崇禎八年(1635年),以永安知縣調升連平知州,弓田定賦,立兵營,撰州志;勤勞安集,以奠民居,有創造之功,士民尸祝。”在卷十四中,牟應受記載為“牟應綬”。

《貴州通志》卷二十八“安順府”載:牟應綬,郡人,恩選任連平州守,建禦寇功,卒于任。

這位對連平人有再造之功的貴州安順人,究竟其家何處?連平人知恩溯源。2021年初,廣東省中山市政協原主席、連平人丘樹宏委托珠海市委宣傳部原副部長馬融幫忙尋找牟應受的家鄉與家世。

經輾轉委托、找尋,在安順地方文史專家陳文杰及多位安順人士的幫助下,馬融終于找到《牟氏家譜》,并從中發現了牟應受的相關信息:

根據西秀區七眼橋鎮大齊鷂村鷂子巖組牟市輝先生提供的民國三十年所修“牟氏家譜”,記載“八代祖,考,應綬,誥封文林郎,奉政大夫。署廣東連平州知州,加俸一級。潔己、愛民,除草寇楊先,州人立祠奉之,葬牛塘坡。妣,倪氏、韓氏、張氏,韓氏葬東關,張氏葬王中坡,生呈鼎”。“呈鼎”條載:“九代祖,考,呈鼎,庠生,生國寶,住夏官屯。”

馬融認為,以鷂子巖牟氏家譜對照已知歷史文獻,廣東連平知州、潔己愛民、除草寇、州人立祠奉之、妻韓氏等重要事實相同,可以肯定,安順市西秀區牟應綬就是廣東連平緬懷追尋,安順人卻知之甚少的一位重要歷史人物——安順先賢牟應受。

《牟氏家譜》中記載,牟應受葬于牛塘坡,牛塘坡位于夏官屯(今安順市西秀區七眼橋鎮九龍屯村夏官屯組),牟氏族人相傳,葬于此地的是牟應受衣冠冢。馬融等往現場察看,此處墓地,皆無碑記,無法確定牟應受的墓地確切位置,而廣東連平方面在“城北馬口頭嶺”,也沒找到牟應受墓的遺跡。

根據歷史文獻、《牟氏家譜》所提供的相關信息以及牟應受作《清涼洞碑記》之清涼洞位于夏官屯、葬于夏官屯牛塘坡,其子牟呈鼎居夏官屯等史實,馬融認為,牟應受是今安順市西秀區人,在今西秀區七眼橋鎮九龍屯村夏官屯組。

那么,是“牟應受”還是“牟應綬”?馬融“再查乾隆《貴州通志》有明天啟五年進士,貴州右參議陸懋元所撰《牟節婦邵氏傳》,稱邵氏‘生子四人,長應壽、次應秋、次應眷、次應律’,而‘長子壽仕粵’,可知牟應受又名應壽。……大致可以判斷,應受、應綬、應壽當同為牟應受一人,古時常有同音假借的情況,三個名音同字不同,且康熙《廣東通志》中,‘應受’‘應綬’都同時出現過”。

牟應受到永安、連平出仕之前,寫過一篇《清涼洞碑記》。馬融從任可澄主編的《續修安順府志輯稿》中,發現有牟應受于明天啟二年(1622年)所作《清涼洞碑記》。清涼洞又名糧倉洞,位于安順市西秀區七眼橋鎮夏官屯附近,至今仍存。

■本報記者 凌麗

下一篇:沒有了