河源銷煙記

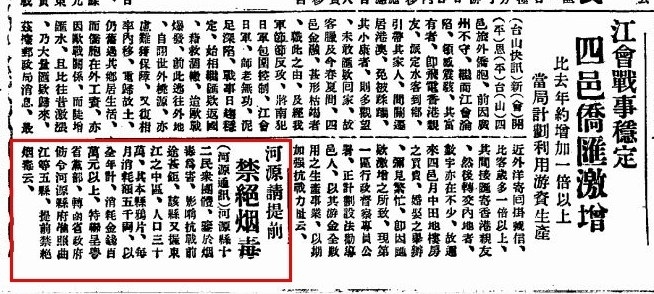

■1939年12月14日《香港工商日報》報道《河源請提前禁絕煙毒》。 資料圖片

河源地區人情淳厚,民風淳樸,勤勞善良。清乾隆版《河源縣志》中對河源民風的描述只有寥寥幾句,皆是時任知縣陳張翼的溢美之辭:“士習醇雅,民鮮爭斗,讀書力農,恥于逐末。”

但隨著鴉片戰爭前后的形勢發展,自清后期至中華人民共和國成立之初,河源城鄉居民沾染抽食鴉片煙惡習的不在少數,不少貧苦者吸食上癮,身體受到摧殘,經濟陷入絕境,導致賣田地、賣兒女。

有害之物不可久,不正之風不可長。鴉片戰爭前后至中華人民共和國成立前,有司時常雷霆出擊,鏟除煙窟,限期戒煙,雖然收到一定成效,但并未禁絕。中華人民共和國成立后,人民政府嚴令禁止吸毒,緝拿主犯、教育從犯,煙毒從此得到根除。

清末民初河源煙館泛濫成災

1930年,時任河源縣長張爾超曾有一篇文章,指出了嗜賭吸煙(本文特指鴉片)的害處:“煙賭之害,甚于洪水猛獸。吾粵盜風之盛,推厥原由,多由于人民嗜賭吸煙,傾家蕩產,以致流而為盜匪……傷風敗俗,廢事失業,弱種誤國,種種弊害,不一而足。簡而言之,煙賭為社會萬惡之源。”

馬丁·布思在其《鴉片史》說,早在有歷史記載以前,鴉片就已廣為人知,它是最古老、最廣泛使用的麻醉劑。20世紀初,用于止痛的鴉片及其提煉品海洛因,負面作用開始被人發現:令人上癮,可以致命。

中國人最初吸鴉片是從吸煙草衍生的,煙草于17世紀初傳入中國。后來,中國人開始用煙絲混合半精煉的鴉片一起吸。到了大約1760年,有了調制鴉片膏的方法,可以不混煙絲只吸鴉片。起初吸純鴉片只是富有人家的消遣,至19世紀30年代已經傳遍宮中的太監、文武百官、商人階層。到19世紀70年代,吸鴉片在轎夫、船夫,以及其他靠勞力生活者之中已是平常之事。再到20世紀初,連農民也在吸鴉片了。在整個亞洲之中,吸鴉片、種鴉片的發展在中國是最顯著而深入的。([美]戴維·考特萊特《上癮五百年:煙、酒、咖啡和鴉片的歷史》)

清末的河源地區,(鴉片)煙館泛濫成災。宣統元年(1909年),河源士紳、江西候補知縣陳華鈞,捐銀1000兩,以作河源地方戒煙經費。陳華鈞的父母陳清平、陳江氏,對河源日漸流行的鴉片煙深感憂心,一再跟其提及戒煙之事。父母死后,陳華鈞親眼看到鴉片對河源民眾的危害,記起父母遺訓,便向官府捐助戒煙經費。兩廣總督張人駿認為,陳華鈞此舉,“洵屬熱心公益,足為鄉民矜式”,為他上奏朝廷請旨,建議按例準其建坊,給予“樂善好施”字樣,以示鼓勵。清廷收到這份奏章后,給予了準許。(《政治官報》宣統元年五月十二日第599號第218頁)

清末至中華人民共和國成立初期,在禁(鴉片)煙方面,出了不少的常規以外的新聞,至今我們仍能從當時各報刊中看到。

陳炯明取消禁煙令

民國初期,河源民間私藏(鴉片)煙者為數不少。1919年7月,河源縣學生聯合進行宣傳抵制鴉片活動,査封“南昌館”,共查出(鴉片)煙100多斤,洋油、洋釘等100多斤,在公園牛崗行擺出讓群眾參觀。

當時官方禁煙的力度不可謂不大,時常派遣官員親往禁煙一線督查工作,有些官差甚至會遭到吸毒者或販毒者報復。1915年12月,廣東禁煙局委員鄭某,奉派往河源查勘煙苗。調查結束后,鄭某乘河源電船抵達惠州界。誰知在當月7日早晨,船至惠博交界河面,他被數十人駕艇攔劫,全船被掠奪一空。得知鄭某為政界中人后,當即將其轟斃,并傷乘客數人,攜贓呼嘯逃逸。(1915年12月21日《申報》)

民國九年(1920年),省政府飭令各縣嚴禁“三害”(煙、賭、娼),河源縣署組織人力查封煙館、賭館、娼館,焚燒煙、賭器具,收效較大。

有些官差擅用權力禁煙,借口執法,激起民變。民國十年(1921年)3月,駐河源防軍鐘姓統領部下第三營張英所部,因移防紫金,假借搜查商店煙土及桂軍遺槍之名,率兵抓捕市民潘某等多人,激成事變,被商民鳴鑼圍困,繳去槍支,并將官兵一律捆綁;后來,相關人等被當局撤職承辦。(《香港華字日報》1921年3月21日)

1935年4月27日,河源縣屬黃田九社鄉的一個禁煙稽查人員,獨自到農民李為藩家去搜查私煙,當時李為藩不在家中,該稽查人員并無所獲,就向其家人索要了毫銀20元。李為藩回家聽得此事,心中冒火,直接奔向黃田圩禁煙分所理論。到達時已是夜間,他只得找了個旅店住下。當晚,因李為藩鄰房的客人在吸食鴉片,黃田圩禁煙分所的稽查人員便向店主索要茶水費20元,否則將店主抓走。生性剛直的李為藩聽見,出來打抱不平,據理力爭。稽查人員大怒,將李為藩拘拿到局,要罰他100元。李為藩因家貧拿不出這么多錢,被羈押。李為藩的家人找人寫下狀紙,向河源法院控訴,并要求恢復其名譽。(《香港工商日報》,1935年5月2日)

一些不法之徒,還暗中招人開賭聚吸,以資營利,有司時常巡查封辦。1937年2月7日夜,河源縣警偵查探悉上城西門街住戶,有歹徒潛入聚賭吸煙,當即查封,捕獲煙徒李耀等13人,查獲煙膏、煙具及煮煙物件多種;在雙下鄉捕獲煙賭窟2個,拿獲煙賭販12名,煙膏煙具多種,一并押解到縣辦理。(《香港工商日報》1937年2月15日)。

民國十三年(1924年),盤踞東江的陳炯明為解決軍餉,從煙稅中增加財政收入,取消了禁煙令,河源縣種煙、吸煙、販煙愈演愈烈。

戒毒成功者到江邊墾荒

在河源與和平、新豐等縣交界處,因地處偏僻,有人種植罌粟牟利,雖經查毀,短時期尚未絕跡。民國十六年(1927年)查到邊界有私種罌粟的,有司將其鏟除。

民國初年,當局禁煙決心很大,縣長也要親自查勘,頻密往各區巡視。

據1930年《廣東各縣市禁煙情形報告表(河源縣)》顯示,1930年之前吸食鴉片煙的有1846人,1930年填報此表時降到1351人,縣長親自掛鉤督促戒煙的有495人。該表在備注里寫道:“吸煙人數亦已逐漸減少。現在吸煙之人,多系年老有夙疾者,容俟勒令設法戒斷,以期禁絕。”

除了勸勉勿食鴉片,有司還制定了條例,吸(鴉片)煙者、販毒者,輕則罰款坐牢,重則處決。《禁煙治罪條例》第八條:“吸食鴉片者,處6月以上2年以下有期徒刑,得并科300元以下罰金,再犯第一次之罪者,處3年以上10年以下有期徒刑,得并科1000元以下罰金,三犯者處死刑。

有司還用剛通行不久的白話文寫成書面通告,勸誡河源縣的煙民們。先是痛陳鴉片對個人的危害:“你們白白把有用的金錢,健康的身體,寶貴的光陰,沉湎于煙毒之下,真是百思不得其解了。想是你們一時系誤于惡劣環境所誘陷:或者惑于卻病之謬說,起初一榻橫陳,聊資取樂,繼而浸染成癮,致罹毒害……像這樣玩意,何啻自掘墓墳呢?”繼而陳述吸食鴉片對家庭、社會的危害:“你們上有父母,下有妻兒,擔當家庭的責任重大,值此農村經濟破產、國難方殷的時候……要杜絕不良嗜好,發奮有為,為一己爭人格,即在復興民族條件上,也須養成一個良好公民,為國家爭生存。怎好自暴自棄,自甘墮落?”

此通告提到,民國廿五年(1936年),萬國禁煙會開會。據媒體報道,當時北平待決煙犯達數千余人。

通告呼吁煙民盡早到各公安分局和區鄉公所自首登記,定期戒絕:“如有痼疾已深,不能自動戒除,亦可到戒煙醫所投戒……縱使你們年老染病……也要遵照禁煙手續,領取戒煙執照,規定吸食分量,逐漸減少,以期達到戒絕目的。”

河源縣城戒煙室在今上角頭塘街,為公營限期戒煙售吸所。據當時的煙民登記數據顯示,煙民僅400余人,有司據此制定分期禁煙計劃,每年遞減兩成。

對戒煙的煙民,民國河源縣政府給他們找了出路:墾荒。河源縣屬沿江一帶綿亙10余里雜草叢生,其土地甚為肥沃,如能墾辟為農田,每年可得谷萬擔。1937年11月,河源縣政府決定將縣內染有煙癖的煙民一概收容,戒毒成功者到江邊從事開荒工作,以增加糧食生產。(《香港工商日報》,1937年11月25日)

正當禁毒工作緊鑼密鼓進行時,抗日戰爭爆發。河源地處東江要沖,關系頗大。“煙毒危害,對民眾生活影響很大,該縣(河源)握東江之中樞,人口30萬,其本縣鴉片,每月消耗額5000兩,以全年計,消耗金錢百萬元以上。”(《香港工商日報》,1939年12月14日)隨著抗戰的深入,河源的熱心人士成立禁煙委員會,并按戶清查煙民。

連平等縣也同步開展禁煙拒毒工作。連平上坪、大湖附近偏僻之處,總有人私種罌粟,“貽害社會殊非淺鮮”。該縣參議會函請該縣政府切實查禁,以杜禍根。

民不許私吸鴉片,官亦不許。1925年年底,連平縣第四區公民代表黃朗如等控告忠信區公所巡官駱杰生吸食鴉片,有司飭令查處此事,并通報各縣。

“煙長”的末日

龍川話,“煙長”諧音“縣長”,得“煙長”之惡名的,是民國十五年(1926年)上任的龍川縣長陳逸川。

1926年初,新任國民黨龍川縣縣長陳逸川,縣黨部執委、國民黨右派張重耳,看到鶴市、佗城、車田等區農潮不斷高漲,嚇慌了手腳,開始時附和大地主豪紳攻擊農會,繼而以縣署經濟拮據為由,截留每月下撥的農運經費。黃覺群以國民黨龍川縣黨部名義,向廣東省農工廳、東江各屬行政委員公署、左路總參謀部發電,控告陳逸川貪贓枉法、吸食鴉片等十大罪狀。

為配合這一行動,龍川中學革命師生在楊復生、黃日初等組織發動下,在紀念孫中山逝世周年之際,排練了話劇《煙長末日》(諧音縣長末日),在縣城學宮門前廣場公演了數晚。

陳逸川看了怒氣勃發,借題發揮,下令逮捕該劇演員及策劃者,并向駐老隆的胡謙部告狀,誣陷黃覺群、龍川中學副校長張鎮江、縣學監戴鳳章等是陳炯明余孽。胡謙接報后,于3月29日趁全縣各校師生代表會集龍川中學開會成立龍川聯合會之際,派駐軍包圍龍川中學和縣黨部,將張鎮江、戴鳳章逮捕。黃覺群、黃林祥、鄒世駿、駱汝驤,也遭到通緝。

龍川特支緊密團結以老同盟會員彭赤霞為首的國民黨左派人士和一切革命力量,分頭發動縣內工商學各界集會聲討,印發《告全縣人民書》《聲討陳逸川檄文》,向縣內外有關方面寄發。

1926年4月1日,廣州龍川留省同鄉會電告汕頭的東江各屬行政委員周恩來、第三縱隊司令程潛及駐老隆行營的胡謙,要求釋放被捕人員,撤走強占龍川中學校舍的駐軍。

在廣州龍川留省同鄉會所辦的雜志《龍川留省學會月刊》上,記載有國民政府廣東省監察院對龍川留省同鄉會的訊問口供,問其吸食鴉片有何證據時,龍川留省學會答:“我們遠離家鄉,雖不能親獲其吸食鴉片證據,但被告人之吸食鴉片,敝邑人民莫不明悉。聞被告人于老隆被參謀部李副官當場捉獲,連煙具繳參謀部,并扣留一夜。第六軍政治部主任唐卜年,曾有電報告東江各屬行政委員周主任(周恩來),稱被告人吸食鴉片,(有)失公民資格,不堪作吏。民政廳委派之調查員黃子清、東江行政委員委派之調查員陳挺、李嘉宗、謝敬宏諸人均有報告。”

4月下旬,東江各屬行政委員公署下令將陳逸川撤職查辦,并釋放全部被捕人員。

新政權徹底根除毒患

直到中華人民共和國成立前夕,鴉片煙毒尚未完全肅清。

1949年2月24日的《粵贛報》頭版發布一條題為《解放區不準吃鴉片!增田拘辦煙犯三名》的新聞。該消息報道,在社背村破獲了一個“煙巢”,拘捕了葉亞某、葉某林、郭火某3人;收繳煙槍4 支,以及各種煙具一批,在增(今作曾)田圩當眾燒毀,“增田人民對鄉政府這種堅決禁煙的做法,倍加贊揚”,認為這些吸食鴉片且不務正業的人該戒絕吸煙,使之從事生產,或參加到各種社會工作中去。

1949年6月,原國民黨連平縣縣長黃伯強開設的“大眾煙店”,被縣人民政府沒收,“民眾無不稱快”。

河源縣城解放后,1949年12月3日,縣人民政府發出清除鴉片煙毒布告(源民字第343號):“凡各地已種鴉片煙苗,必須立即鏟除,轉種糧食;在解放區內不準將鴉片煙流通販賣;各地人民所存之鴉片煙,從布告日起限半個月內自動向當地人民政府登記匯集,聽后處理。”

河源縣人民政府行動起來,繳毀煙具,緝拿主犯、教育從犯,吸食鴉片的劣習從此根除。