青銅時代里的河源古越人

■戰國青銅甬鐘

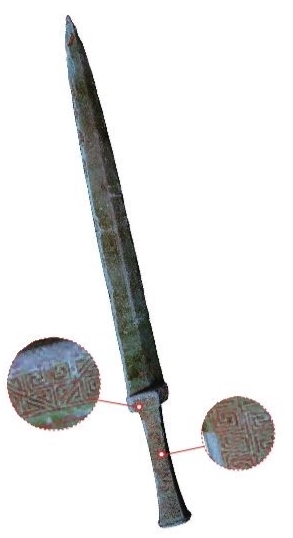

■龍川出土的春秋雷紋青銅劍

■連平出土的戰國青銅錞于

■和平龍子山出土的11塊玉玦

從當今發掘和發現的各種不同史前人類文明遺跡看,從一個非常久遠的遠古時代開始,在我們這個地球上就一直存在著人類,并呈現出高度發達的文明。在漫長的社會演化過程中,人類學會了耕種,進入陶器時代,學會了儲藏食物,再慢慢地出現了青銅器、鐵器。

據考古發現,河源各縣均有陶器遺址出土,分布廣泛,尤以連平縣與和平縣居多,占總數的一半以上,大部分為石器與陶器共存遺址,少量為陶器、青銅器與石器共存遺址。

這些青銅器,與中原地區有聯系嗎?

當中原地區進入夏、商、周王朝時,嶺南地區(含現今河源地域)的先民,進入了一個有著怎樣文明程度的時代?

從嶺南地區青銅器的大量發現和出土來看,可以說嶺南地區有著自己獨立的青銅文化,經歷過青銅時代。根據歷史文獻與考古發現,有關專家認為,廣東地區的青銅器時代比中原地區略晚,約相當于西周、春秋和戰國時期。中原地區在春秋末期開始出現鐵器,只有鐵器才能完全替代石器,在戰國時期進入鐵器時代。但在嶺南地區,由于歷史發展的不平衡和地區差異性等原因,其開始和結束時間都比中原地區晚。

古越人發現同樣用火燒

瓷器比陶器更美觀好用

經歷了新石器時代,居住在現今河源大地上的古越人,他們燒制出了越發精細的瓷器。

和平縣于1986年在石林坪出土一只戰國瓷瓿,胎質硬,燒制火候高,敲之鏗鏘有聲,堪稱原始瓷器中的精品。此物屬酒器,在中原地帶一般用青銅制成。在廣東,絕大部分使用陶或原始瓷仿制。

據市博物館有關負責人介紹,在河源,已有的考古發掘表明,最晚在西周中晚期,原始瓷器就出現在先民的墓葬中。和平龍子山遺址出土了該時期的4件原始瓷豆,其胎呈灰黃色,內外施黃綠色釉。該縣大壩鎮石林坪遺址出土了春秋時期的原始瓷鼎和戰國時期的原始瓷瓿,楓樹墩遺址出土了一批戰國時期的原始瓷盅。將這些原始瓷器與同一時期的陶器比較,會發現它們在器型、制作技藝、藝術表現手法上都有很高的相似度。

河源地區的陶器遺址多為新石器時代晚期,以與石峽文化關系密切的連平黃潭寺遺址、和平小片山遺址為代表。河源出土的陶器以泥質陶、夾砂陶和印紋硬陶為主,常見器型有甕、罐、缽、釜、壺、碗等,主要分為炊食器、盛貯器和酒器三種。

河源出土的原始瓷器與陶器頗類似,一方面,表明瓷與陶的密切關系;另一方面,也表明這一時期的瓷器制作尚處于“低級階段”。《中國陶瓷史》指出:我國各地出土的商、周青瓷器“應屬于瓷器的范疇,是由陶器向瓷器過渡的產物”。

龍子山遺址東晉墓出土的青瓷虎子、青瓷碗、青瓷缽和青瓷四耳罐等器物,是目前河源發現時代較早的青瓷器。這些器物加工精細,胎質堅硬,不吸水,表面施有一層青色玻璃質釉。這種高水平的制瓷技術,標志著瓷器生產已進入一個新時代。

秦平嶺南之前

古越人屬誰管轄?

全國第三次文物普查顯示,整個東江水系的考古調查,發現代表東江文明的古遺址:河源地區138處、惠州地區10余處、東莞10余處、深圳10余處,而和平縣確認的代表性古遺址就有116處,其中,標識東江文明起源的早期古代遺址(新石器時代至春秋戰國)占了95%,集中分布在和平縣東江兩岸,大壩鎮的丘陵小盆地更是古代遺址的集中分布區(先秦遺址40余處)。和平為東江先秦文明遺址無論在保存質量還是數量上均有很強的優勢,在東江流域范圍位列前茅。

《和平縣志》記載,和平縣在唐虞時屬南交之地,三代(夏商周)時為揚州之地,后來是百越之地。河源縣亦屬百越之地,在《禹貢》列為揚州之域。其余各縣,均如是。

公元前214年,秦置南海郡之前,“楚、越之地,地廣人稀,……或火耕水耨,……無積聚而多貧。”(《史記 貨殖列傳》)各個聚落(又稱方國)獨立,各自為政。

什么叫“方國”?“方國”或“方國部落”是指中國夏商之際的諸侯部落與國家。源于商朝晚期的殷墟遺址出土的甲骨卜辭,卜文中多以“× 方”的形式稱呼這些部落國家,所以稱做“方國”。

春秋、戰國時期,嶺南稱為南越,生活著百越民族,有吳越、甌越、東越、閩越、于越、揚越、西越、駱越、南越等。

據中山大學教授楊鶴書介紹,周彝王時,前楚國熊氏伐揚越,嶺南大部分為楚所有。周惠王時,楚成王辟地千里,南海臣服。周安王時,楚悼王命大將吳起南平百越。楊鶴書認為,此一時期,包括東江在內的嶺南地區,可能有一些實行軍事民主制的南越部落聯盟或當地奴隸主的初期地方政權,但尚未進入文明社會,幾百年的反復征戰,主要是進行軍事統治。“這從龍川豐稔左拔村牛角塘的山崗上出土的戰國遺址12件青銅武器(矛2件,劍3件,鉞7件)和發現的春秋戰國時期的扇形青銅鉞和銅斧,以及廣東省博物館藏青銅斧,便可證明。”

據研究縛婁古國的專家推測,在秦兵入粵前,龍川、河源、海豐、陸豐、深圳、東莞等地都在縛婁國的管轄范圍之內。龍川更有“縛婁之東鄉”之稱。(見《史記·南越列傳》司馬貞《索隱》:“裴氏《廣州記》云:本博羅之東鄉,有龍穿地而出,即穴流泉,因以為號也。”顏師古《正義》:“龍川,南海縣也,即今之循州也。”)

縛婁之名,始載于 《呂氏春秋》:“揚漢之南,百越之際……縛婁、陽禺、歡兜之國,多無君。”《呂氏春秋》成書于秦始皇8年(公元前239年),比秦始皇33年平定嶺南早25年。晉《拾遺記》里有記載:“周成王七年,南陲之南,有扶婁之國。”專家認為,周朝的“扶婁”、春秋戰國的“縛婁”以及兩漢的“傅羅”、三國的“博羅”,都是指同一個地方。

廣州大學人文學院副院長王元林認為,先秦時期東江流域百越一支的“縛婁國”,從目前的考古材料來看,東江流域墓葬群以等級地位為規范排列得非常整齊,貴族墓葬區基本在山腰以上和山脊,大件銅器主要在這里出土,而平民墓葬區基本集中在山下,這在一定程度上反映出這些先人生存于一個相當完整的社會組織中,并且建立了等級森嚴的社會制度。

東江流域發現過古城的遺址,和平、龍川都曾發現過春秋戰國時期的青銅文化遺存,這些可以說是考古學上的證據。對此,廣西民族大學民族學與社會學學院教授謝崇安表示,因歷史文獻的記載極為有限,要揭示當時嶺南先秦百越“方國”的起源發展情況幾無可能,只能依靠考古的新發現。迄今為止,在北江、東江、西江諸流域發現的春秋戰國時期的青銅文化遺存已不算少(如和平城郊龍子山、龍川、始興旱頭嶺、樂昌對面山等地),這為復原先秦時期嶺南的百越“方國”文明提供了依據。

1992年,蘇秉琦先生提出用“古國—方國—帝國”的概念來揭示早期國家起源的形成過程。他在《中國文明起源新探》一書中提出:“嶺南有自己的夏、商、周,是秦統一的基礎。南越不是后來產生的,秦漢設郡以前是古國和‘方國’。東江、西江都有古城的大遺址。”

青銅時代的文化遺存

讓我們窺見兩三千年前古越人的生活狀態

1932年,廣東發現了青銅器殘片及青銅匕首等。上世紀50年代的文物普查中,在惠陽、龍川、河源、五華、蕉嶺、廣州及現屬廣西的欽縣、靈山等地發現了西周、春秋戰國的鼎、劍、矛、鏃、斧等17件。連平、博羅、廣州等地出土了春秋的甬鐘、錞于、斧、鉞等。和平亦有不少青銅器出土。(《嶺南科學技術史》)廣東地區發現的青銅文化遺址與墓葬,最早在商末西周,最晚至戰國,前后歷經七八百年。

1986年6月28日,廣東省博物館文物隊會同和平縣博物館在附城新社龍子山發掘了一座春秋時期的古墓,在粵東地區乃是首次發現。

龍子山墓的發現,也是意外巧合。1986年春,和平縣某單位的干部在龍子山上挖穴種樹時,無意將墓內銅鼎挖出,打爛后隨意丟在四周。6月28日,和平縣博物館與省文物隊等5人在野外考古調查時,偶然發現荒野地上的殘銅片。對此,省博物館文物隊隊長朱非素非常重視,立即組織力量對此墓進行搶救性發掘。最后,在這處龍子山古代墓葬群挖掘出隨葬品22件,有銅戈、銅鉞等兵器,有玉玦11塊,有青銅鼎,另有原始瓷豆等生活用器、容器一批。(《和平文史》第4、16輯)

龍子山古代墓葬群挖掘出的青銅鼎雖然看起來不像中原出土的青銅禮器那樣莊嚴肅穆、復雜精細,只是一個在地底埋藏2000多年的炊煮器,但也不是普通人家能帶到墳墓里去的,它用以“明尊卑,別上下”。春秋戰國時期,一般只有士一級才能有一鼎隨葬。修復后呈現在我們眼前的這只青銅鼎,因為在兩三千年間保存得并不是太好,經過省文物部門的修復,亦是三足鼎立,乍看之下,雖是銹跡斑斑略顯簡陋的樣子,仍透露著數千年前的生活氣息,比較平易近人。鼎足略高,讓人不免有點擔心。和平縣博物館對它的描述:“小平沿外折,侈口,頸稍內收,腹微鼓,圜底,方型豎耳,凹圓柱形足,足內殘留泥質內范。腹上部鑄兩單層帶狀花紋,上為三角云雷紋,下為圓圈紋,器壁薄,器表布有煙炱。”猜測這個銅鼎曾是墓主人生前使用過。專家認為,該鼎與廣東出土的越式鼎相類似,是本地青銅文化的產物。

該墓出土的青銅鉞長12.2厘米,平肩,長方形銎口,圓弧刃,一面刃寬,一面刃窄,略呈靴形。和平縣博物館介紹,這類鉞在越南和廣西都有出土,但在中原地帶卻無發現,可見先秦時期的南越族已創造出嶺南青銅文化。

此墓被斷定為春秋時期(前770年至476年)單人墓葬,專家認為,大小玉玦與原始瓷豆出于同一座墓內,在廣東省十分罕見。專家認為,此墓對研究粵東地區的青銅時代文化、和平縣古代歷史有重要價值。

連平忠信出土的一個錞于,被歸于浮濱類文化遺存類型(屬青銅時代早期)的一個典型代表器物。此物上大下小,橫斷面為橢圓形,頂上有虎形紐,出土后散失,頂部紐座飾有斜格雷紋,肩部四周飾有勾連雷紋,下飾三角形紋,兩側鼓部飾虺紋,由八條大小不等的虺盤繞而組成一組花紋,虺頭上雙眼圓睜,身上鱗甲片片,形象生動,可看出當時青銅器設計、鑄造的技術水平。(《嶺南科學技術史》)

嶺南(兩廣)青銅時代的第三個時期,相當于戰國時代中晚期,部分下限至西漢前期即南越國時期,以往稱米字紋陶類型文化遺存,比較主要的遺存分布在河源、紫金、廣州、梅州、潮州等地。

對嶺南地區的青銅文化,究竟是漢文化還是土著文化,專家對此有不同看法。

“對于韶關、梅州、河源、肇慶以及惠州、珠海、中山、深圳、香港等地廣泛分布、夔紋陶發達的文化遺存,從整體來說,無疑要早于秦漢。”“嶺北先秦先進的青銅文化對嶺南的影響和傳入,首先是與湘、贛、閩接壤的粵北、粵西與粵東以及沿海,而不是廣州及南路地區,這就是為什么至今廣州及其西南和南路較少發現東周墓葬的原因所在。”(《嶺南先秦青銅文化考辨》,載《嶺南文物考古論集》)廣東省文物考古研究所原副所長、研究員邱立誠認為,浮濱文化遺存是南方地區眾多青銅文化中的一種,雖然受到中原及周鄰青銅文化的強烈影響,但其地緣性與土著性十分鮮明。楊鶴書認為,春秋以后,中原文化由楚國傳入包括東江流域在內的嶺南,這是通過北方的漢人或因隨軍征討,或因逃難,或因經商,找尋耕地南下而實現的。

嶺南地區青銅時代的結束,大體在秦和西漢初年。有專家認為,可以把秦統一嶺南作為鐵器時代的開端,亦即青銅時代的終結。(《湖南先秦考古學研究》)

■文:本報記者 凌麗

圖:市博物館