改革開放以來歷屆三中全會回顧

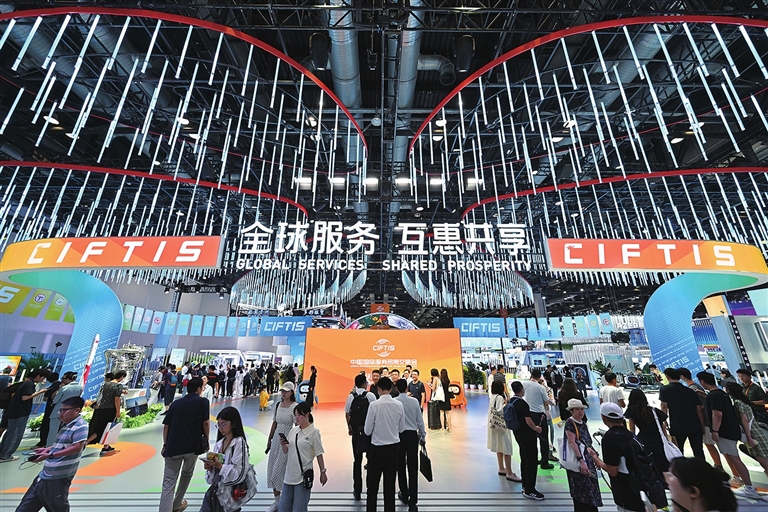

■這是2023年中國國際服務貿易交易會(服貿會)國家會議中心綜合展區。“中國開放的大門不會關閉,只會越開越大”。通過舉辦進博會、服貿會、消博會等國際展會,中國為各國搭建互利共贏的合作平臺,與世界分享中國發展紅利。

■中歐班列(越南·河內—中國·西安—匈牙利·布達佩斯)跨境公鐵聯運班列準備發車。改革開放,是當代中國最顯著特征、最壯麗氣象。對外開放是改革開放事業的重要組成部分,也是當代中國的鮮明標識。黨的十八大以來,中國堅定推進高水平對外開放,實行更加積極主動的開放戰略,提高開放型經濟水平,完善對外開放體制機制。

今年7月即將召開的黨的二十屆三中全會,將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。2月19日,習近平總書記主持召開中央全面深化改革委員會第四次全體會議,強調“要堅持用改革開放這個關鍵一招解決發展中的問題、應對前進道路上的風險挑戰”。

46年前,黨的十一屆三中全會拉開了改革開放的序幕。

改革開放以來,歷屆三中全會研究什么議題、作出什么決定、采取什么舉措、釋放什么信號,是判斷新一屆中央領導集體施政方針和工作重點的重要依據,對做好未來5年乃至10年工作意義重大。

十一屆三中全會 把全黨的工作重點轉移到 社會主義現代化建設上來

1978年12月18日至22日,黨的十一屆三中全會召開,中心議題是討論把全黨的工作重點轉移到社會主義現代化建設上來。黨的十一屆三中全會是在黨和國家面臨何去何從的重大歷史關頭召開的。這次全會前,召開了歷時36天的中央工作會議,鄧小平同志在中央工作會議閉幕會上作了題為《解放思想,實事求是,團結一致向前看》的重要講話,這個重要講話實際上成為黨的十一屆三中全會的主題報告。黨的十一屆三中全會沖破長期“左”的錯誤的嚴重束縛,批評“兩個凡是”的錯誤方針,充分肯定必須完整、準確地掌握毛澤東思想的科學體系,高度評價關于真理標準問題的討論,果斷結束“以階級斗爭為綱”,重新確立馬克思主義的思想路線、政治路線、組織路線,作出把黨的工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策,把歷史的車輪推入了正確軌道。黨的十一屆三中全會實現了新中國成立以來黨的歷史上具有深遠意義的偉大轉折,開啟了改革開放和社會主義現代化的偉大征程。

十二屆三中全會 確認我國社會主義經濟是 公有制基礎上的有計劃的商品經濟

1984年10月20日,黨的十二屆三中全會召開。會議通過的《中共中央關于經濟體制改革的決定》,實現了我們黨在經濟理論上的重大突破。我國1978年底開始的農村改革,到1984年已經取得巨大成就。將改革的重點由農村轉向城市,進行經濟體制的全面改革,成為形勢發展的客觀需要和改革進程的必然要求。《決定》比較系統地提出和闡明了加快以城市為重點的整個經濟體制改革中的一系列重大理論和實踐問題,突破了把計劃經濟同商品經濟對立起來的傳統觀點,確認我國社會主義經濟是公有制基礎上的有計劃的商品經濟,體現了黨對經濟體制改革問題的新認識,是對馬克思主義政治經濟學的新發展。

十三屆三中全會 在治理整頓中深化改革

1988年9月26日至30日,黨的十三屆三中全會召開。全會批準了中共中央政治局向全會提出的治理經濟環境、整頓經濟秩序、全面深化改革的指導方針、政策和措施。全會原則通過了《關于價格、工資改革的初步方案》,建議國務院在今后五年或較長一些時間內,根據嚴格控制物價上漲的要求,并考慮各方面的實際可能,逐步地穩妥地組織實施。全會還原則通過了《中共中央關于加強和改進企業思想政治工作的通知》。治理整頓為此后穩步推進價格改革廓清了經濟環境。

十四屆三中全會

確定社會主義市場經濟體制的基本框架

1993年11月11日至14日,黨的十四屆三中全會召開。全會指出,社會主義市場經濟體制是同社會主義基本制度結合在一起的。建立社會主義市場經濟體制,就是要使市場在國家宏觀調控下對資源配置起基礎性作用。要進一步轉換國有企業經營機制,建立適應市場經濟要求,產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度。全會通過了《中共中央關于建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》,把黨的十四大確立的社會主義市場經濟體制改革目標具體化,確定了社會主義市場經濟體制的基本框架。這一《決定》成為20世紀90年代推進經濟體制改革的行動綱領。社會主義市場經濟體制改革目標和基本框架確定后,我國市場化改革快速推進,并于20世紀末初步建立起社會主義市場經濟體制,社會經濟運行初步實現由計劃主導型轉為市場主導型。

十五屆三中全會

建設社會主義新農村

1998年10月12日至14日,黨的十五屆三中全會召開。全會審議通過了《中共中央關于農業和農村工作若干重大問題的決定》,高度評價農村改革20年所取得的巨大成就和創造的豐富經驗,提出了到2010年建設有中國特色社會主義新農村的奮斗目標,確定了實現這一目標必須堅持的方針。全會強調,以公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度,以家庭承包經營為基礎、統分結合的經營制度,以勞動所得為主和按生產要素分配相結合的分配制度必須長期堅持。在這個基礎上,按照建立社會主義市場經濟體制的要求,深化農村改革。

十六屆三中全會

以科學發展觀為統領,完善社會主義市場經濟體制

2003年10月11日至14日,黨的十六屆三中全會召開。全會通過的《中共中央關于完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定》,明確了以科學發展觀為統領深化經濟體制改革的目標,是完善社會主義市場經濟體制的綱領性文件。《決定》對進一步鞏固和發展公有制經濟,鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展;完善國有資產管理體制;深化農村改革;完善市場體系等11個方面作出周密部署,提出具體措施。黨的十六屆三中全會對新世紀新階段我國經濟體制改革作出全面規劃和部署,吹響了我國經濟體制改革的新號角。以黨的十六屆三中全會為起點,中國經濟體制改革踏上建成完善的社會主義市場經濟體制的新征程。

十七屆三中全會

推進農村改革發展

2008年10月9日至12日,黨的十七屆三中全會召開。全會專題研究新形勢下推進農村改革發展問題,審議通過的《中共中央關于推進農村改革發展若干重大問題的決定》,從中國特色社會主義事業總體布局和全面建設小康社會戰略全局出發,明確了新形勢下推進農村改革發展的指導思想、目標任務、重大原則和戰略舉措。全會對推進農村改革發展作出了部署,強調要大力推進改革創新,加強農村制度建設;積極發展現代農業,提高農業綜合生產能力;加快發展農村公共事業,促進農村社會全面進步。黨的十七屆三中全會再次通過有關農村改革的決定,為全面推進改革開放奠定了重要基石。

十八屆三中全會

推進國家治理體系和治理能力現代化

2013年11月9日至12日,黨的十八屆三中全會召開。全會審議通過了《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》,吹響了全面深化改革的號角。黨的十八屆三中全會是劃時代的,開啟了全面深化改革、系統整體設計推進改革的新時代,開創了我國改革開放的全新局面。全會提出全面深化改革的總目標是完善和發展中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化。在總目標統領下明確了經濟體制、政治體制、文化體制、社會體制、生態文明體制和黨的建設制度深化改革的分目標。“經濟體制改革是全面深化改革的重點,核心問題是處理好政府和市場的關系,使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用。”全會作出的這一重要判斷,引領社會主義市場經濟體制改革在新時代不斷向縱深發展。《決定》涉及范圍之廣、力度之大都是前所未有的。可以說,黨的十八屆三中全會形成了改革理論和政策的一系列新的重大突破,是全面深化改革的一次總動員、總部署,對中國改革開放事業產生重大推動和引領作用。

十九屆三中全會

深化黨和國家機構改革

2018年2月26日至28日,黨的十九屆三中全會舉行。全會審議通過了《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》和《深化黨和國家機構改革方案》,全會提出深化黨和國家機構改革的目標是,構建系統完備、科學規范、運行高效的黨和國家機構職能體系,形成總攬全局、協調各方的黨的領導體系,職責明確、依法行政的政府治理體系,中國特色、世界一流的武裝力量體系,聯系廣泛、服務群眾的群團工作體系,推動人大、政府、政協、監察機關、審判機關、檢察機關、人民團體、企事業單位、社會組織等在黨的統一領導下協調行動、增強合力,全面提高國家治理能力和治理水平。這是以習近平同志為核心的黨中央站在黨和國家事業發展全局,適應新時代中國特色社會主義發展要求作出的重大決策部署,是著眼實現全面深化改革總目標的重大制度安排,是推進國家治理體系和治理能力現代化的一場深刻變革。通過機構改革,適應新時代要求的黨和國家機構職能體系主體框架初步建立,為完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化提供了有力組織保障。

■本版撰文: 《南方》雜志記者 葉石界 ■本版圖:新華社

下一篇:沒有了